「ある精肉店のはなし」はいのちが肉になる素晴らしいドキュメンタリー映画です

本橋成一氏(真中)の「屠場」という写真集は衝撃的だった。私なんかはある意味見慣れた光景ではあるが、それでもドキッとした。大阪の松原市にある屠畜場を舞台にした写真集なのだが、全編モノクロだがカラーよりリアリティがある。

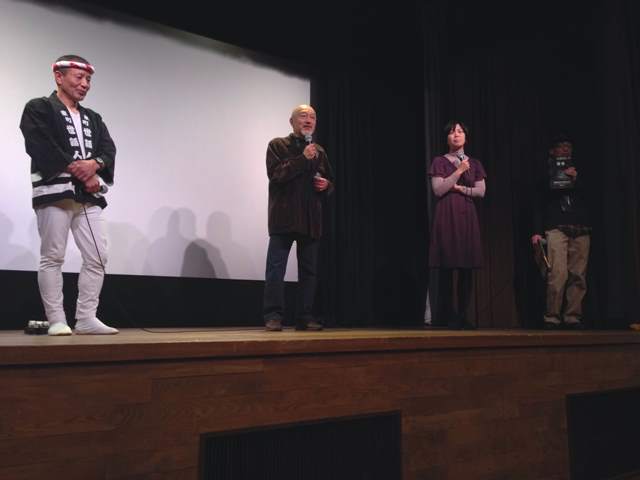

その本橋氏がプロデューサーで綾瀬あやさんが監督を務めた「ある精肉店のはなし」という映画が大阪の十三で上映されるということで、木下さんと一緒にでかけてきた。

映画は、冒頭からショッキングなシーンからはじまった。牛の眼を覆い、ハンマーで眉間を叩き気絶させる。大きな体は数秒後には倒れて動かなくなる。すばやく眉間からワイヤーを脊髄に通し息の根を止める。

館内は満席で立ち見まででた。私たちは一番前の席に陣取ったので後方は見えないが、観客たちはこのシーンをみてどのように感じたのだろうか。そのことが気になった。

映画の舞台でもある肉屋さんは、牛の飼育から屠畜、解体、販売まで家族労働で手掛けている。私がこの世界に入った頃の光景そのもので懐かしさで胸が熱くなった。いまでは屠畜も近代化され、このような屠畜技術は途絶えていくしかない。寂しい限りだ。

舞台となった個人営業の屠畜場は最後の一頭を屠畜したのち閉場した。肉用牛の命は2年半ほどだ。人間が食べる行為のために命を差し出してくれているという考え方がある。これは人間の勝手な解釈でありエゴかも知れない。しかし、私たちが生きていくためには必ず他の命を殺めなければならない。それが命の交換であり食べると言うことだと解釈している。

だからこそ私は問屋まかせの仕入れはしないようにしている。実際に牛舎に足を運び、牛を見て、飼料を見て、生産者とともに取り組んでいる。牛の背景を知り、私が責任をもってお肉にすることがアンカーの役目であり私の仕事なのです。

昨日、私のお肉を使っていただいている料理人の方から会ってほしい方がいると言われ1人の料理人を紹介されました。そのとき「新保さんは、ちゃんとした方でないとお肉を卸さないから」と紹介されたのですが、ちゃんとした方というのは、お肉を粗末に扱わずにおいしく料理してくれる方という意味なのです。

商売としては、なんでもかんでも引き受けてしまえば売り上げが立ち業績もアップするのですが、生きた牛を2年半見続けてお肉にするということはいい加減な気持ちでは向き合えないわけです。命と向き合っているとかそんな大げさなものではなく、毎日のように牛を見ていればそんな気持ちになるものです。

だから私はお客様を選ばせていただきます。

滋賀の屠場も食肉センターとハイカラな名前で呼ばれるようになり、輸出用のラインも完備した近代設備に様変わりしました。写真は2005年の12月のものです。ちょうど今頃ですね。おそらく共進会かなにかで落札した後の積み込み作業でしょう。

セリ落とした枝肉をトラックに積み込むためにいつも生産者のみなさんにお手伝いいただいていました。写真は後ろ姿から後藤牧場の郁子さんですね。

枝肉に被せるミートラッパーを用意する木下その美さんと後藤郁子さん。なにもせずに眺めているのは藤井牧場の俊江ちゃん(笑)

ミートラッパーをかぶせて、はい出来上がり。

映画に触発されたわけではないのですが、来年は牛の屠畜シーンを含めた見学会を開催したいと思います。木下牧場で牛を見て、屠畜場へ移動し、当店で加工を見学していただき、〆はきたやま南山さんで肉を食べるという研修ツアーをお客様と一緒に行えればと帰りの車の中でそんなことを話していました。

関連記事

-

-

肉屋や料理人がカッコいい憧れの職業になるためのプロジェクトが始動します

次回のジビーフ(写真)は7月25日(月)と畜、地元の問屋さんが29(金)に引き取りに行ってく

-

-

肉じゃがつくりました

切り落としを食べればその店の肉がだいたい分かる。なんて言われていますが実際はどうなんでしょう

-

-

ステーキ・レボリューション10月17日から全国順次ロードショー

フランスのナントにあるラ バレ ベルト牧場は、シンメンタールというスイス原産の白茶色の牛(母

-

-

近江プレミアム牛、ますますおいしく、そして際立ってきました

月1頭出荷の近江プレミアム牛ですが、飼料の高騰などの煽りを受けて来月より仕入れ価格がぐーんと