おいしさの根幹は場づくり

公開日:

:

2016/08/18

グルメ, 店・料理人, 愛農ナチュラルポーク

数年前に友人たちと愛農高校を訪問したときの1枚です。先生や生徒たちと給食をいただき童心に返った大人たち。ちなみに愛農高校は校内自給率70%

しかし、愛農ナチュラルポークの皆様って(笑)

ここ数年、ことあるごとに頭をよぎる言葉があります。まず最初にこの言葉が浮かんだのは愛農高校で生徒や先生たちと給食を食べていたときでした。どの生徒と対話しても感じることは「目標をしっかりもっていて将来のビジョンも明確で、しかも受け答えは大人顔負けでなんとしっかりした子たちなのだろうか」と感心するのです。そして次に大人たちが思うことはおそらくこうです。「僕たち(私たち)が高校生のころはなにも考えてなかったよなぁー」って・・・。

愛農ナチュラルポークのおいしさの秘密ってじつはなにもないのです。正確には「わからない」のです。だってね、エサにしたって特別なものを与えているわけじゃないし、品種にしたって3元豚で珍しくもなんともないし、しかもプロではなく高校生が飼育しているわけだし、でも、めちゃくちゃおいしいって意味がわからないのです。

愛農高校の生徒たちは1人だけが突出した考えの子がいるのではなく、ほとんど全員が農を愛する子たちなのです。つまり、50数名(だったかな)の生徒たちのエネルギーと関わるすべての方たち、(資源も含めて)が循環しているのです。空気をつかむような話ですが、そう考えるとおいしさの理由がわかるような気がするのです。要は、農を愛するという「場づくり」を実践しているのです。

昨日は、和歌山の某レストランへランチに行ってきたのですが、じつは初めての和歌山だったのです。ランチのためだけに和歌山へ行くとは食べることに興味がない方からすれば考えられないかもしれませんが、行かなきゃわからないことってたくさんあって、そしてこのレストランで感じたのも「場づくり」だったのです。シェフの料理に対する姿勢、サービスの方々の接客から厨房スタッフの顔つきまで、じつに気持ちの良いものでした。和歌山にしてはおいしいではなく、わざわざ和歌山まで出向く価値ある料理でありレストランだと… たぶん訪れた方はみなさんそう思われるんじゃないかな。写真はメインのブッフウェリントンです。まさしく美しくおいしい料理でした。

せっかくなので愛農高校の話しをしますと、あ、私があれこれ書くより動画を見ていただいた方が分かりやすいので、お時間のあるときにぜひご覧ください。サカエヤで奮闘中の了平が映っているので2年前の映像ですね(→)

関連記事

-

-

瓢亭の京懐石は1つ1つに物語があった

インターネットがつないでくれたご縁は数知れないが 牛肉がつないでくれたご縁は、同等、いやそ

-

-

肉をみて触ってどう処置するのか、肉屋の仕事は医者と似ている

シェフからの要望も様々でして、こちらはクラシタ(肩ロース)のネック部分のみ骨を残したパターン

-

-

高山シェフが作る愛農ナチュラルポークのアリスタ

東京亀戸にある「メゼババ」高山シェフは、料理を作ると必ず写真を送ってくれるんです。さきほど届いた

-

-

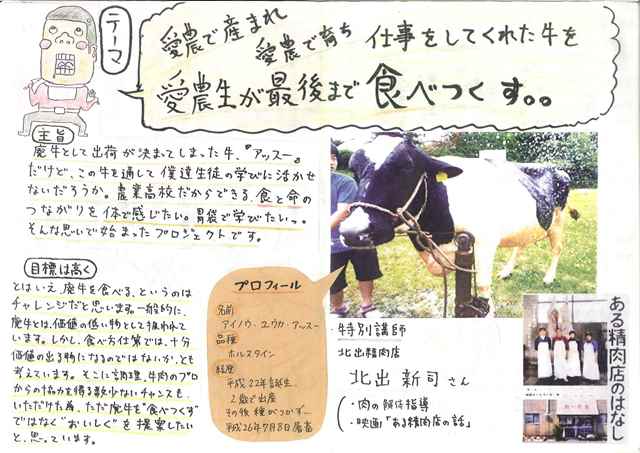

愛農生がすべてを食べ尽くすプロジェクト

いつだったか、愛農高校の楠本了平くんから電話がかかってきた。内容は、種がつかなくなったホルス

-

-

手仕事から手当てへ~京都祇園「時菜 今日萬」松茸&近江牛すき焼き

牛一頭一頭を毎日触る。なでるように触る。名人になると健康状態から脂肪の付き方まで分かる。膝裏