発売中のMeets(ミーツ)に掲載されている… そうです

公開日:

:

2014/09/01

メディア

ホワイトヴィール(ミルクフェッド)の骨付きモモを捌いたのだが、(捌き→骨を外すこと)豚肉を少し大きくした程度で成牛を捌くことを思えば楽勝です。でも、社内でこういった捌きができるのは私だけなのです。おそらくどこの肉屋も同じだと思いますし、チェーン展開している肉屋なんかはだれひとり捌きはできないでしょうね。

時代の流れと共に枝肉流通からボックスミート(部位ごとに真空パックして段ボール箱に入った肉)が主流となり捌きの技術は必要なくなったのです。でも、骨がついた肉(枝肉)と向き合うたびに、若いころに捌きの技術を学んでおいてよかったと思うのです。

丁稚奉公の時代は来る日も来る日も先輩が捌いた骨にくっついてる肉を削ぐのが私の仕事でした。「削いだ肉のクズがおまえの給料になるんやからしっかりやれよ!」なんて言われながら嫌々やったものです。その嫌々やらされていたことが自然と骨の形を手が覚え、本格的に捌きを教えてもらうときにはさほど苦労はしなかったのです。

こういう経験がいまに活かされていることってほんとうに多くあります。そういう意味で言えばこれからの肉屋で職人は育たないのかな、とも思ったりします。

料理の世界でも同じだと思うのです。先日もあるホテルの料理長と話していたのですが、昔は殴られながら料理を覚えたものだが、いまそんなことをしたら大変なことになるし、労働時間をオーバーしただけでも本社がうるさく言ってくる。場合によっては親がでてくるというのです。もうねぇ、唖然とするしかないのですが、しかも週休2日制とか言ってるし、それでは料理は覚えられないですね。その料理長も言ってましたが、ちゃんとした料理が学びたければホテルよりも街のレストランへ行ったほうがいいと… 料理人といってもサラリーマンですからと悲しいことを言ってましたが、ほんとうにそうかも知れませんね。

本日発売の京阪神エルマガジン社のMeets(ミーツ)に私が掲載されているそうですが、残念ながら私はまだ見てません。普通は掲載誌が届くはずなんだけどな… 私もすっかり忘れていまして友人のFecebookの投稿で知った次第です。本屋さんで見かけましたらパラパラっとお読みいただけるとうれしいです。

関連記事

-

-

「肉牛ジャーナル」で特集を組んでいただきました!

どの業界にも「業界誌」なるものが存在するかと思われるが、 肉牛を飼っている農家さん向けに発

-

-

週刊現代に9ページに渡ってドカーンと掲載されております

「週刊現代」の今週号になんと9ページに渡って掲載されています。文・撮影はやまけんこと山本謙治

-

-

「ある精肉店のはなし」はいのちが肉になる素晴らしいドキュメンタリー映画です

本橋成一氏(真中)の「屠場」という写真集は衝撃的だった。私なんかはある意味見慣れた光景ではあ

-

-

山脇りこ先生の「きょうから料理上手」がおもしろい

台湾の和牛セミナー、好評だったとお聞きしてほっとしています。料理を担当してくださった山脇りこ

-

-

料理通信第5回全国お宝コンテストでジビーフが世界に自慢したい9品に選定

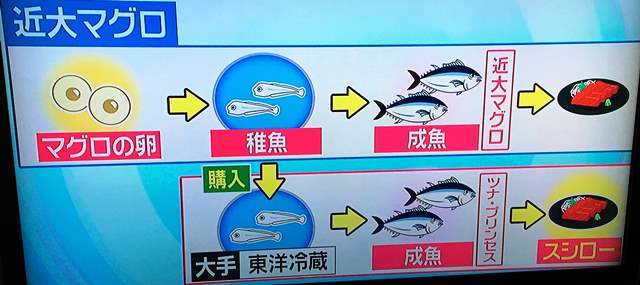

今朝の情報番組でやってた近大マグロの図。稚魚を東洋冷蔵が買って育った成魚をツナ・プリンスとし