平成14年、自給飼料による健全な家畜生産をテーマに、肉牛飼育農家有志で「近江牛粗飼料生産組合」を設立しました。生まれた時から出荷間際まで輸入の飼料ではなく、自家産の飼料で育てることを目的とするためです。

牛糞は田へと還元し、そこで飼料を作ったり、生えた牧草を牛が食べたりという資源の循環も行われています。

このような取り組みによって、コスト低減が可能になり、安定生産にも繋がりました。飼料に必要な藁や牧草に至るまで、すべてが自家産のため、目の行き届く飼育体制を保つことができます。

さらに、繁殖と肥育の一貫経営の強みで、近江牛一頭すべてを使ったカレーやすき焼き丼といったオリジナル商品の開発、販売も展開することができています。また、滋賀県のブランド米「近江米」も牛糞の利用で科学肥料が低減するなど、地域農業にも貢献しています。

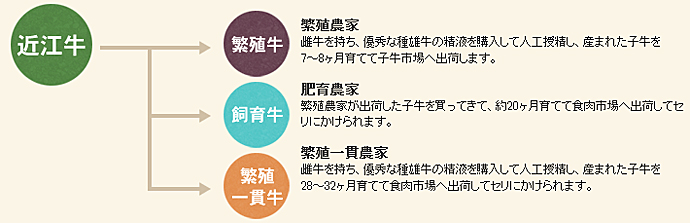

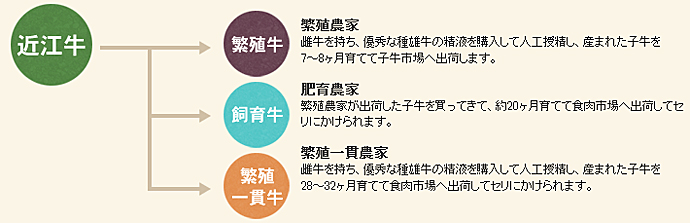

生産農家は「繁殖農家」「肥育農家」「繁殖一貫農家」の3つにわかれます。

滋賀県内の肉牛飼育農家は116戸あり、そのうち肥育農家が52戸、繁殖農家が9戸、繁殖から肥育まで一貫して行う、繁殖一貫農家が32戸あります。(2010年7月現在)

遊休地で牛の飼料となる稲わらを牛糞で育て、刈り取った藁を牛に与えます。

1年サイクルで健康な牛を育てる自然循環型で、牛にも大地にもそして人にもやさしい環境に配慮した肥育方法なのです。

世間ではA5だから、雌牛だからとこれらを特別おいしい牛肉のように思い込んでいる傾向があります。テレビや雑誌のグルメ記事などの影響が大きいかと思いますが、そもそも、格付けは牛肉を評価する「ものさし」であって「味」はあまり考慮されていないのです。

私が牛肉に対するこだわりは、格付けよりもどこのだれが、どのような飼料を与えて育てたのか、そちらのほうがよほど重要なのです。

「A5」とか、「A4」というのは、枝肉に対しての格付けのことを言います。(枝肉とは、生体から皮、骨、内臓などを取り除いた肉のことです)

枝肉の格付けというのは、歩留等級と肉質等級で表示が決まります。

歩留まり等級とは、一頭からとれる肉の量を示します。1〜5の肉質等級は「脂肪交雑(サシの入り方)」、「肉の色沢」「肉のしまりときめ」、「脂肪の色沢と質」の4項目からの評価です。表をご覧いただくとお分かりのとおり、A5が最高ランクの格付けとなります。

しかしながら、テレビや雑誌、一部の同業者が騒ぐほどいまのお客様はA5の牛肉を求めていないのがホントのところです。じゃー、A5はおいしくないの?と聞かれれば、もちろんおいしいA5もありますし、そうではないA5もあります。それは人それぞれの好みもありますし食べ方やその日の体調によっても大きく変わってきます。

ただ、私たちサカエヤは、A5でもA4でもA3でも、「自分たちの手間や時間はかかっても本当においしい肉牛をつくりたい」という志を持った生産者を応援していきたいのです。

その根底には、格付けと味は必ずしも比例しないということを私が一番よく知っているからです。

近江牛は豊かな自然環境と水に恵まれた滋賀県内で最も長く飼育された黒毛和種のことです。

厳選した素牛を永年培った優れた技術で愛情を込めて育て上げたその肉質は、霜降り度合いが高く、芳醇な香りと柔らかさに特長があり、そのとろけるような美味しさは全国的に高い評価を受けています。

近江牛の歴史は古く、約400年続く日本最古のブランド和牛です。

戦国時代には、豊臣秀吉や徳川家康も度々近江牛を食べたという史実が残っています。

江戸時代、彦根藩井伊家では牛肉を「薬」として生産し、味噌漬けを「養生肉」と称して将軍家や各地の大名家に送られていました。とりわけ、水戸斉昭は牛肉愛用者の1人であり、井伊直亮への礼状も残っています。ですが、殺生を嫌う井伊直弼によって牛肉献上は中止に・・・。

水戸斉昭は牛肉の献上を所望するものの受け入れなかったため、以後、井伊家と水戸家の仲が悪くなった…と言う噂まで流れたそうです。将軍様は、よほど近江牛がお好きだったようですね。

宮内庁大膳部を通して時の陛下もお召し上がりになられました。